日本で唯一のオリジナル道徳授業

海城中学校にて、1年生を対象に第2回の安全×演劇ワークショップを実施しました。かれこれ10年以上継続実施している年3回の道徳の授業プログラム。市民防犯が専門の私と、演出家、俳優のユニットで取り組んでいます。

海城中学校では、学力はもちろんのこと、コミュニケーション力をベースとする「新しい人間力」の育成に着目した独自の教育プログラムが実施されています。

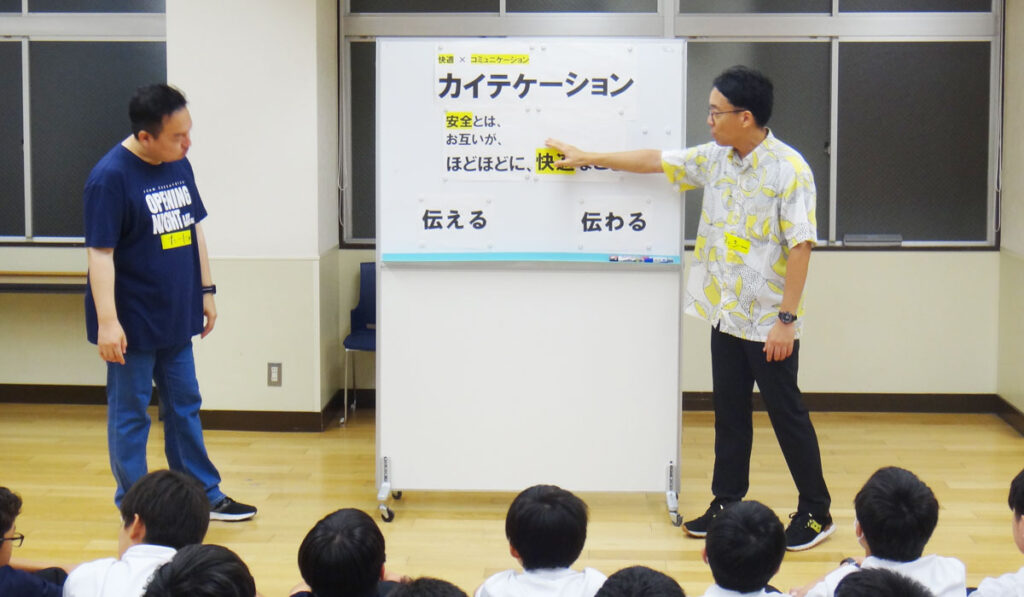

さて、このワークショップのテーマは「カイテケーション」。快適×コミュニケーション、この授業で生まれた造語です。私が考える安全とは、お互いがほどほどに快適にすごせる状態。その環境づくりに欠かせないコミュニケーション力について考える時間です。ちなみに、コミュニケーション力には、立ち位置、しぐさ、ジェスチャーなど、発声以外も含みます。

今回のキーワードは、伝える≠伝わる。コミュニケーションの齟齬や誤解によるトラブルを防ぐべく、①お芝居を観る時間、②自分たちで体験する時間をとおして、自分と相手との意識ギャップや、それを埋めるための丁寧なコミュニケーションの必要性について考えます。

①お芝居を観る時間では、プロの俳優たちによるお芝居を観ます。舞台は、朝のバイトの休憩室。Aさん=小さな声で「おはようごいまーす」。Bさん=スマホを操作しながら小さな声で何かつぶやく。Cさん=いきなり「おっはよ!!」と言いながら、Aさんに強烈なボディタッチ!

それぞれの登場人物の「気持ち」「意識」「周りとの関係性」について、受け止めたままを生徒同士で共有。その後、登場人物たちが表れて、私たちがインタビューをします。そこで表出するのは「伝える」と「伝わる」の間に生じる齟齬と誤解、さらにトラブルの火種…。生徒たちの日常とも重なるのか、リアルなシーンややり取りに皆釘付けです。

②自分たちで体験する時間では、3人一組で手を合わせた状態でのお散歩を行います(三角歩き)。おしゃべり禁止ルールの中、手の感触や押す強さ、目線での合図などを頼りに安全第一にお散歩。そして、次の段階では、1人だけが目を開けて、2人が目を閉じた状態でチャレンジ。目を開けた1人だけがしゃべることができます。さて、どのような声かけを行えばよいのでしょうか…。

「そっち!」「こっち!」「右!」「あぶない!」…では、まったく伝わりません。その時に生まれる安心感、もしくは不安感も大きなヒントとなり得ます。名前を呼び合いながら、状況を分かりやすく伝え、的確な指示も出す。チャレンジする中で、相手に伝えるコツや丁寧に伝える大切さに気づいていたようです。

通学時のトラブルも、校内でのトラブルも、人と人とのコミュニケーション不全から生まれることが多々あります。一方的な注意や指導だけではなく、自ら気づくための時間が、このワークショップの大きな目的です。

市民防犯インストラクター武田信彦